가족 제도의 약화와 가족 구조의 변화

2019년 12월, 서울가정법원은 1972년 이후 거의 50년간 조정실 앞에 자리하고 있었던 아빠, 엄마, 아들, 딸의 4명 가족 조각상을 전격 철거하였다. “법원에 이혼 가정들도 오는데 ‘4인 가족이 완전체’라는 조각상을 보면 소외감을 느낄 수 있다”는 이유에서였다. 4인 가족 체제는 일찍이 서구에서 시작된 산업화, 기술, 자본주의의 발달과 직업기반의 경제로 전 세계에 걸쳐 다세대 가족을 대체했던 핵가족 시대의 이상적인 모델이었다. 4인 중심 핵가족의 등장은 교육과 직업의 선택에 따른 가족의 유동성을 증가시켰고, 가족 내에서의 노인들의 권위와 자녀들에 대한 그들의 영향력을 축소시켰다.

하지만 지난 30년에 걸쳐 우리 사회에서 혼자 사는 1인 가구는 계속 증가했고 4인 가족의 수는 줄어들었다. 1990년에는 30%였던 4인 가구가 2024년에는 16.1%로 줄었다. 그 대신 이혼이나 파산, 고령화와 연결된 1인 가구는 1990년 9%에서 2024년에는 41.8%로(전체 2240만 가구 가운데 1002만 가구) 증가하였다. 이같은 가족 체계의 변화는 경제, 정치, 인구, 문화의 변화에 맞물려 있다. 동시에 결혼 기피와 결혼 연령의 증가, 그에 따른 출산율 감소, 부동산 가격 상승, 딩크(DINK, double income no kid) 족의 증가 등으로 가족 체계는 불가피하게 변하고 있다.

이제 결혼은 ‘선택사항’이 되었고 동거생활자들은 증가하고 있다. 이같은 전통적 가족 제도의 약화는 혼전 성관계에 대한 관용을 동반하면서도 혼외 자녀의 출산과 양육에 대한 부담을 증가시킨다. 혼외관계에서 태어난 자녀들은 결혼한 가정의 자녀들에 비해 정서적 안정성이 낮고, 사회화를 위한 교육의 기회가 적어 계속 가난하게 살아갈 가능성이 높다. 더군다나 서구 선진국들에서 출발한 동성결혼의 합법화 흐름은 인구와 가족 구조에 또 다른 영향을 미칠 수도 있다. 이와 같이 가족 구조가 급변하는 시점에 현대 가족의 변화와 그 실상에 대해 살펴보고, 성경이 말하는 가족은 과연 어떤 것인지 다시 한번 점검하는 것이 필요하다.

서울가정법원 3층 이혼조정실 입구에 있던 ‘가족상’이 법원 창고로 옮겨져 있다. 엄마와 아빠, 아들과 딸로 이뤄진 4인 가족을 묘사한 이 조각상은 “요즘 가족 형태와 안 맞는다”는 지적을 받았다. /서울가정법원

가족과 보편적 인권 선언

미국 시카고대학교의 기독교 윤리학자이자 목회상담학자인 단 브라우닝(Don S. Browning, 1934-2010)은 근대화와 경제 성장이 오늘날의 가족들에게 큰 부담을 주었다고 지적한다. 1990년에 종교, 문화, 가족 연구 프로젝트를 시작했던 브라우닝은 “세계화, 디지털 세대, 경제적 효율성, 인공수정 기술” 등이 가족을 갈라놓는 중요한 요소로 작용했다고 주장한다. 그에 따르면 근대화가 결국 서구의 개인주의와 더불어 “일과 가족, 섹스와 결혼, 출산과 결혼, 출산과 양육”을 갈라놓는 결과를 초래하였다.

이후 브라우닝은 그가 작성한 한 논문에서[1] UN이 1948년에 선언한 보편적 인권 선언(the Universal Declaration of Human Rights)에서 가족에 대한 조항인 16조 3항을[2] 작성한 레바논 철학자이자 정치가인 찰스 말릭(Charles Malik)이 원래 작성하여 제출했던 초안을 소개한다.

“결혼에서 비롯된 가족은 자연스럽고 근본적인 사회의 집단 단위이다. 그것은 모든 실정법보다 선행하며, 창조자에 의해 양도할 수 없는 권리로 부여되었고, 그와 같이 국가와 사회의 보호를 받게 될 것이다.”[3]

말릭은 여기서 사회란 개개인의 집합으로 이루어진 것이 아니라 집단들, 그 가운데서도 가장 우선적이고 중요한 가족을 중심으로 이루어졌음을 역설하였다. 이처럼 가족의 테두리 안에서 인간의 자유와 권리가 원래적으로 자랄 수 있다고 하였다. 말릭이 가족이 “자연적이며” 혹은 “창조자에 의해 수여된”이라는 표현을 포함했던 것은 가족이 스스로 가족을 만들어낼 수 없기 때문이었다. 아울러 가족이 “빼앗길 수 없는 절대 권리”임을 강조했던 것은 가족이 변덕스러운 인간의 제작물이 아니라 결혼을 기반으로 하는 것임을 강조하려 하였다. 그것은 또한 국가나 대중적 의견에 의해 가족의 절대 권리가 타협되지 않게 하려는 의도였다. 그에 따르면 사회나 국가는 가족을 보호해야 할 의무가 있을 뿐, 사회나 국가가 가족을 만들고 형태와 권리를 부여할 수 있는 것은 아니라는 것이다.[4]

1949년 11월 세계 인권 선언의 영어 버전을 들고 있는 엘리노어 루즈벨트

가족의 형태의 다양화

가족의 형태는 역사와 문화에 따라 다양하다. 한국의 경우 오랜 세월 동안 유교와 농경사회의 영향으로 가부장제와 여러 세대가 함께 생활하며 노동과 생산을 공유했던 대가족 제도가 다수를 이루었다. 하지만 산업사회로 들어서면서 부모와 자녀의 직장과 일터가 지역적으로도 달라지고, 핵가족이 중심인 사회로 변화되었다. 이렇듯 가족의 형태는 시대와 환경에 따라 여러 형태로 변모하여 왔지만, 일반적 분류에 따라 나열하면 다음과 같다.[5]

1) 핵가족: 부모와 자녀

2) 한 부모 가족: 엄마 혹은 아빠와 자녀

3) 확대가족: 부모와 자녀, 그리고 조부모 혹은 다른 친척들

4) 자녀가 없는 가족: 부부

5) 복합가족: 별도의 두 가족이 이혼 혹은 사별 이후 결합한 경우

6) 조손가족: 조부모와 손자녀

7) 다문화가족: 부모 가운데 한 사람이 이민자인 경우

8) 1인 가구: 혼자 거주하는 경우

이데올로기적 가족의 등장과 성 혁명

시대와 환경이 변화함에 따라 가족 형태가 다양하게 바뀌고, 국가가 지원하는 복지의 형태 또한 점차 다변화되고 있다. 문제는 역사나 사회의 변천에 따라 자연스럽게 생겨난 가구 형태의 변화 자체가 아니라, 시대의 이데올로기적 주장과 결합하여 전통적 가정을 ‘억압적인 세력’으로 규정하고 배척하는, 이른바 ‘이데올로기적 가족’이 등장하고 있다는 점이다. 이는 지난 한 세기 반 동안 이어져 온 성적 해방이나 성 혁명과도 깊은 관련이 있다.

학자들은 전통적으로 가족의 역할을 주로 자녀의 양육과 사회화에 초점을 맞추어 왔다. 부모가 자녀를 올바로 양육함으로써 사회를 유지하기 위한 중요한 인물로 성장시키고자 한 것이다. 이는 필자가 어린 시절 듣던 “새 나라의 어린이는 일찍 일어납니다”라는 동요나 “너도나도 씩씩하게 어서 자라서 새 나라의 기둥 되자 우리 어린이”라는 노래가 기대하던 바와 같다.

하지만 가정은 성적 경쟁을 조절하는 수단이 되기도 한다. 로드니 클랩(Rodney Clapp)은 “만약 성적 경쟁이 조절되지 않는다면, 그 사회의 구성원들은 지속적으로 서로 싸울 것이다. 그리고 성적 경쟁은 결혼에 의해 자연스럽게 조절되어, 특별한 짝을 표시함으로써 전투가 없는 영역으로 이동시킨다”라고 설명한다.[6]

그러나 고대 다산(多産)의 신들을 위한 광기의 디오니소스 축제에서 비롯된 성 해방을 추구하는 움직임은 이제 급진성을 띠고 있다. 이는 단순히 전통적 성윤리를 위반하는 데 그치지 않고, “전통 윤리의 완전한 타파”를 목표로 하여 전통적 견해를 정신적·도덕적 결함으로 간주하고 단호히 거부하는 양상을 보인다.[7]

이러한 성혁명은 성적 욕망을 추구하는 모든 행위를 정당화하고, 이를 금지하는 가르침·윤리·전통적 가족 제도를 억압이라 여기며, 이 모든 보편적 제도와 사상을 폐지하기 위해 저항한다. 자기들과 다른 성적 방식을 비판하거나 거부하는 사고를 병리화하고, 다른 의견과 주장을 ‘혐오’라는 이름으로 단죄한다. 그 대신 어린이조차 자신이 원하는 성을 선택할 권리를 보장받아야 하며, 어른이나 사회가 그 권리를 보장해 주어야 한다고 주장한다. 전통적 규율로 이를 통제하려 들면 ‘억압’ 또는 ‘차별’로 간주된다.

1917년 1차 성혁명을 일으켰던 러시아 공산주의 혁명가들은 엥겔스가 1884년에 언급한 ‘남자에 의한 여자의 억압’ 개념에 기초하여, 결혼을 통해 형성된 가족 제도를 ‘억압 세력’이자 ‘구체적 투쟁의 대상’으로 여겼다. 이후 1960년대 이후 전개된 ‘제2차 글로벌 성혁명’[8] 에 이르러 이 사상은 더욱 급진적으로 발전했다. 그 결과 남성과 여성의 양성(兩性) 연합에 따른 일부일처제 결혼과 가정의 성립을 부정함으로써, “건강한 사회를 가능하게 하는 가족의 가치”를 빼앗아 버렸다.[9] 동성애 운동가들은 기존 가족 시스템을 ‘억압 세력’으로 규정하는 한편, 모든 정치적 수단을 동원하여 성적 자유를 ‘인권’으로 부각함으로써 자신들의 권익을 도모할 뿐 아니라, 이에 반대하는 ‘억압’ 세력을 공동의 힘으로 침묵시키고, 나아가 말할 자유조차 ‘법’으로 박탈하려 시도한다.

그러나 가족은 단순히 서로 돌보고 사랑하는 두 사람의 결합을 의미하는 것이 아니라, 미래 세대를 이어갈 자녀 양육을 포함한다. 브라우닝은 가족 형태가 세계적으로 다양함에도 불구하고, 계속해서 공통적으로 드러나는 자연적 가치 하나를 지적하는데, 그것은 “아이를 낳은 이들이 아이의 돌봄과 사회화를 책임져야만 한다”는 원리이다. 아이를 임신한 부모가 평균적으로 아이의 양육과 복지에 가장 헌신적으로 희생하기 때문이다. 자녀에게는 부모가 필요하며, 비록 완전하지는 않더라도 부모가 존재해야 자녀가 안전하고 건강하게 자랄 수 있기 때문이다.

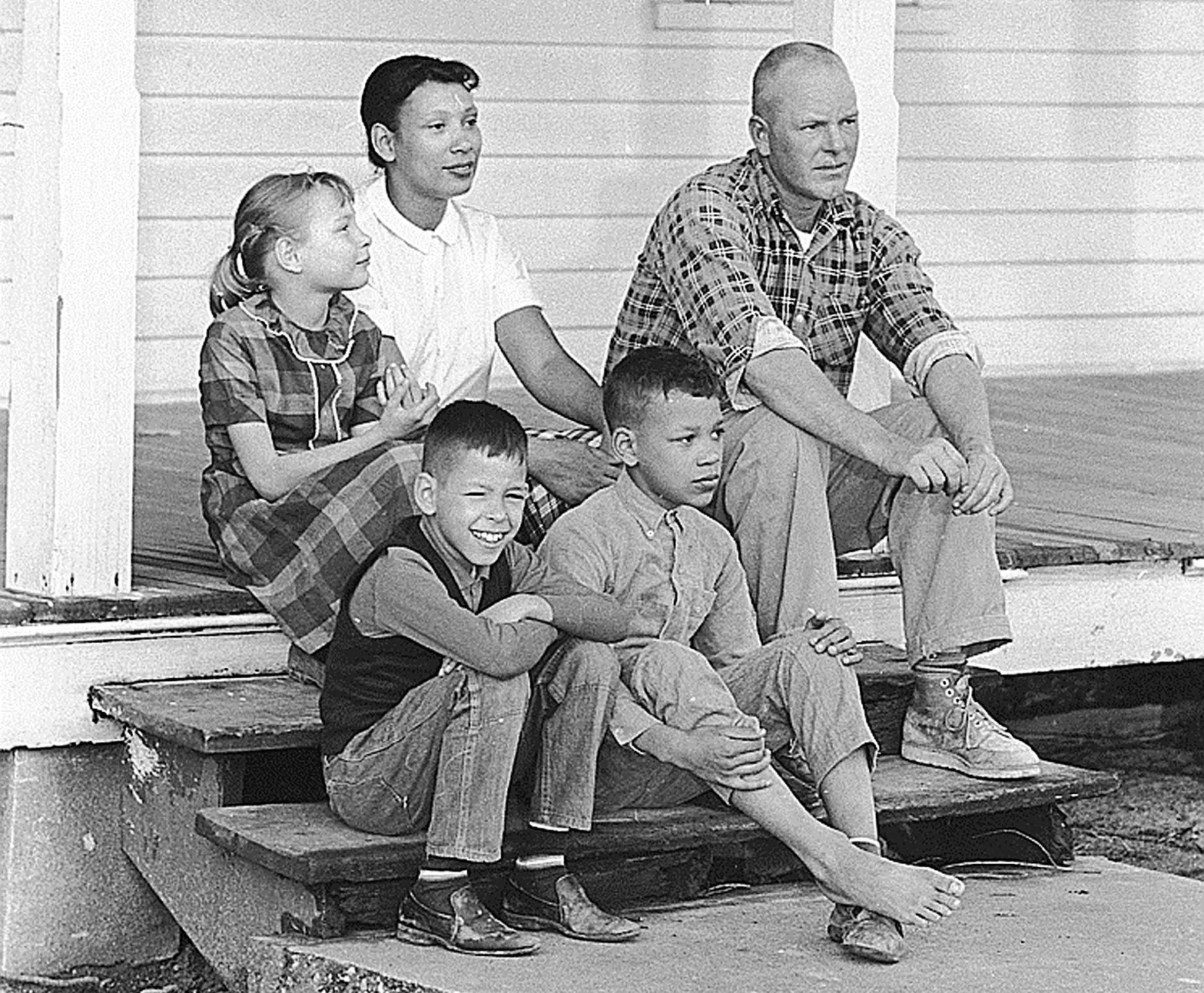

1967년 버지니아주 센트럴 포인트에 있는 그들의 집에서 왼쪽부터 페기, 도널드, 시드니와 함께 버지니아주 센트럴 포인트에 있는 그들의 집에 있는 리처드와 밀드레드 러빙

미국 가족 역사의 두 판결

가족의 형태와 관련해 미국 역사에서 기억할 만한 두 가지 중요한 법적 결정이 있다. 첫째는 1967년의 러빙 대 버지니아(Loving vs. Virginia) 판결이다. 미국 연방 대법원은 리처드 러빙(Richard Loving)과 버지니아 주의 인종 간 결혼금지법이 미국 헌법 수정 제14조, 즉 동등보호 조항(Equal Protection Clause)과 적법절차 조항(Due Process Clause)을 위반한다고 판결했다. 백인 남성이었던 러빙은 흑인 여성 밀드레드 제터(Mildred Jeter)와 미국 수도인 워싱턴 D.C.에서 합법적으로 결혼한 뒤 버지니아 주로 이주했으나, 인종 간 결혼을 금지하는 법을 어겼다는 혐의로 1년 형을 선고받았다. 이후 25년간 버지니아 주로 돌아오지 않는다는 조건으로 형 집행이 유예되어 다시 워싱턴 D.C.로 돌아갔지만, 버지니아 2심 법원이 공소를 유지해 고소하자 연방 대법원에 상소했다. 연방 대법원은 상소(certiorari)를 허가하고, 버지니아주가 인종에만 근거해 결혼을 금지한 것이 헌법 위반이라고 판결했다. 또한 버지니아 주 헌법이 ‘인종 보존’이라는 명분을 내세워 백인 우월주의를 유지하려는 의도가 있음을 지적하고 위헌 판결을 내림으로써, 결국 미국 내 인종 간 결혼과 가정이 가능해졌다.[10]

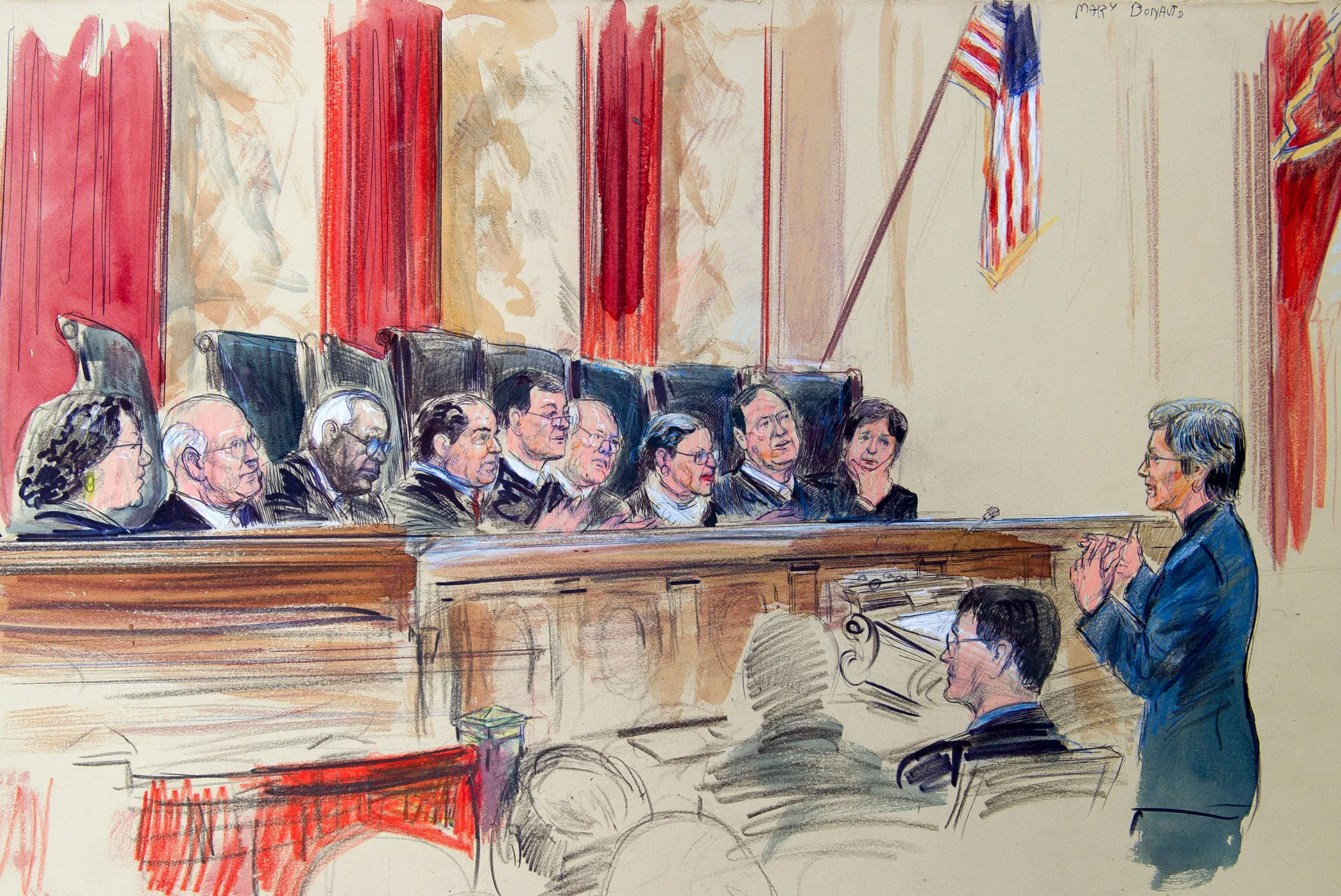

그러나 안타깝게도 2015년 6월 26일, 같은 헌법 제14조에 근거해 동성 커플의 가족 구성이 연방 대법원 결정으로 인정되기에 이른다. 오버거펠 대 호지스(Obergefell v. Hodges) 사건은 당시 동성결혼이 미국 수정헌법 제14조에 따른 기본권에 속하는지 여부가 쟁점이 된 판례다. 당시 미시간, 켄터키, 오하이오, 테네시 주 등은 결혼을 ‘한 남성과 한 여성의 연합’으로 정의하고 있었다. 제임스 오버거펠을 포함한 원고들은 이러한 법률이 수정헌법 제14조를 위배하고 있으며, 모든 주가 동성결혼을 인정해야 하고, 다른 주에서 동성결혼을 한 사람이라면 미국 전역에서 이를 인정해야 한다고 주장했다. 이에 대법원은 헌법 제14조가 보장하는 근본적 자유가 “개인의 정체성과 신념을 정의하는 친밀한 선택을 포함해, 존엄과 자율성에 중심이 되는 개인의 선택들에까지 확장된다”고 보았다. 따라서 동성 커플 결혼 금지는 그들 자녀에게 “해를 끼치고 굴욕을 주며, 동성 커플의 자유에 부담을 주고, 평등의 핵심 원칙을 박탈한다”는 이유로 위헌이라는 것이다. 그에 따라 종교는 사회적·법적 제도로서의 동성결혼 가족을 반대할 수 없고, 국가는 동성 커플 자녀가 겪는 어려움을 우선 해소하는 등 권리 보장을 위해 가족 제도와 구성을 결정해야 한다는 취지였다.

그 결과 미국의 모든 주는 동성 커플 결혼을 합법적으로 인정하고 결혼 증명서를 발급해야 했다. 오바마 대통령은 이를 “미국의 승리”라고 불렀으나, 이제 결혼 허가서에서 ‘신랑’과 ‘신부’라는 표기가 사라지고, 행정 문서상 남성과 여성의 구분 또한 없어졌다. 이러한 남녀 생물학적 성의 해체는 결국 성에 관한 윤리적 기준의 붕괴를 야기할 뿐 아니라, 전통적 가정의 해체까지 초래하고 있다.

Photograph by Dana Verkouteren / AP

자연의 본성과 친족 이타주의

종교개혁 이후로 개신교회가 더는 결혼을 성례로 인정하지 않는다. 중세 카톨릭이 결혼과 가족을 “자연스럽고, 성례전적이며, 또한 계약적 단위”로 보며 통제했던 것과 달리 결혼과 가족은 국가의 업무가 되었다. 하지만 실천신학자 브라우닝은 다원주의 사회에서 교회는 세상과 윤리적, 도덕적 관점에서 소통할 수 있어야 한다고 주장하였다. 실천신학에 관한 그의 대표 저서에서 그는 교회와 같은 신앙 공동체가 세상과 소통하기 위해서는 실천적 지혜의 공동체가 되어, 인간 사고의 본성(nature)을 따라 세상과 더불어 도덕적 대화를 할 수 있어야 한다고 주장한다.[11]

예를 들어, 브라우닝은 말릭(Malik)이 보편적 인권 선언에서 창조자에 대한 호소가 좌절되었지만 ‘자연(nature)’에 대한 호소는 상당 부분 의미 있게 받아들여졌다고 평가한다. 가족의 친밀감과 이타성이라는 자연의 원리에 대해서는 고대 아리스토텔레스의 철학에서 토마스 아퀴나스, 루터와 칼빈, 교황 피우스 11세, 그리고 현대 학문에 이르기까지 공통적으로 언급된다. 결혼과 가족에 대한 자연의 원리 중에는 ‘친족 애착(kin attachments)’과 ‘친족 이타주의(kin altruism)’ 개념이 포함되는데, 이는 생물학적으로 연결된 가족 구성원들이 친밀감을 바탕으로 서로를 돌보고, 그 결과 가족 전체에 유익을 가져올 수 있다는 뜻이다.

“과거로부터 전세계에서 광범위하게 존중되어 온 영속적이고 핵심적인 가치는… 곧 유아를 낳은 개인들이 또한, 가능하면 가까이에서, 유아 생명의 유지, 돌봄, 사회화를 위해 책임지는 사람들이어야 한다는 원리이다.”[12]

이같은 주장은 보통 사람들이 아기를 임신했을 때 이미 그 새로운 생명체인 유아와의 관계를 인지하며, 그 결과 그 부모가 아이의 복지와 양육을 위해 헌신하게 된다는 보편적인 자연의 원리에 근거한다. 오늘날 인간의 성마저 문화와 법으로 결정된다고 여겨지는 시대에, 브라우닝의 주장은 철학적·과학적 자연의 이치를 되새기게 한다. 곧 친족의 친밀감과 돌봄이 불안정해진 시대에, 가족은 자연스럽고 근본적인 사회 집단 단위로서 그 지위를 안정적으로 유지할 수 있다는 것이다.

현대 생물학자들도 동의하듯, 벌이나 개미 같은 곤충에서부터 고등동물에 이르기까지, 생물학적 부모들은 후손을 위해 진정한 호의를 베풀고 심지어 때로는 자신을 희생하기까지 한다. 그렇다면 합법적 결혼 제도와 문화적 강화를 통해 친족 이타주의를 인정하고 존중해야 하며, 아리스토텔레스와 아퀴나스, 그리고 현대 심리학자들이 말하듯, 어머니와 아기의 원초적 가족 관계는 반드시 올바르게 보호받고 존중되어야 한다. 이러한 원초적 가족 개념은 결코 타협될 수 없는 것으로, 비록 2차적인 돌봄과 사랑의 관계가 필요할 때가 있더라도 적어도 가족 개념만큼은 자연의 이치를 합리적으로 적용해, 다른 사회·문화적 개입이 이루어진 관계들과 분명히 구별할 필요가 있다.

더불어 ‘피는 물보다 진하다’고는 하지만, 생물학적 친족성만으로는 이타적 돌봄에 한계가 생길 수 있다. 이를 초월하게 하는 것이 구약의 이스라엘 열두 지파처럼 신앙으로 묶인 가족 공동체이다. 이스라엘 자손은 남자와 여자의 연합이 하나님이 만드신 한 몸임을 믿었고(창 2:24), 조상 아브라함과 이삭, 야곱에게서 물려받은 신앙적 일체성을 지켜 왔다. 그 결과 수백만의 자손이 하나님이 명하신 대로 가족 단위로 광야에서 장막을 치고 지내며 하나의 아름다운 공동체를 형성할 수 있었다(민 24:5-6). 이미 세상을 떠난 조상들과 살아 있는 후손들을 연결해 주는 확장된 친족 이타주의가 가족의 정체성과 연대감을 강화하는 데 기여했으며, 이것 역시 자연스럽고 전통적인 가족 제도 안에서 가능했다.

가족의 성경적 의미와 사명

성경 말씀에 따르면 가정은 하나님께서 제정하시고 짝지어 주신 하나님의 일이었다(창 2:24). 하나님이 창조하신 피조물 가운데 유일하게 하나님께서 보시기에 만족스럽지 못했던 것은 “사람이 혼자 사는 것”이었는데(창 2:18), 하나님은 아담의 갈빗대를 취해 아내 하와를 만드셔서 돕는 배필로 주셨다. 여기서 중요한 표현은 “합하여”이다. 이는 언약, 구속력, 약속, 맹세를 통한 연합을 뜻하며, 결혼이 “수평적인 측면과 수직적인 국면이 모두 선명하게 드러나기 때문”이다.[13]

하나님의 아들이신 예수님은 창세기 결혼의 언약적 성격을 더욱 분명하게 해석하셨다. 사실 창세기 2:24의 말씀은 모세오경의 저자인 모세가 덧붙인 해석임에도 불구하고 예수님은 그것이 남자와 여자를 지으신 하나님의 말씀으로 인정하셨다.

“사람을 지으신 이가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 ‘그러므로 사람이 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라’ 하신 것을 읽지 못하였느냐”(마19:4-5).

이는 한 남자가 한 여인과 결혼하여 가정을 이루라는 명령이자, 남자가 부모보다 아내에게 더욱 강한 연결성을 가져야 함을 보여 주는 결혼과 새 가정의 특성에 관한 말씀이다.

여기서 부부의 연합은 부모와 자녀의 연합보다 더욱 강력해야 한다. 또한 “결혼의 정수(essence)가 법이나 계약, 혹은 종교적 의식이 아니라 ‘연합’이라는 자연스러운 사실(the natural fact of union)에 기초한다는 것은 놀라운 일이다.”[14] 결국 ‘한 몸이 된다’는 것은 법, 정서, 관심, 애정에서 하나의 가족으로 연합됨을 의미한다. 더욱이 한 남자를 위해 한 여자를 창조하신 까닭에, 하나님께서 일부일처 외에 다른 결혼 제도를 허락하신 적은 없다.

그러므로 성경적 가족 개념 안에 동성애적 결합이 어떤 형태로든 가족으로 편입될 가능성은 없다. 브라우닝은 이미 1970년대에 미국 교회들이 교회와 인간의 성에 관한 여러 보고서를 채택하는 과정을 연구하면서 주목할 만한 공통점을 발견했다.

“그들은 모두 성경에 대한 학자들의 비평적인 관점을 가지고 있다. 그들은 모두 동성애에 관한 인문사회과학-심리학, 생물학, 그리고 사회학으로부터 정보를 수집하였다. 그리고 그들은 모두 적어도 어떤 형태로든 관용적이고 기본적으로 허용적인 태도를 취한다.”[15]

이어 브라우닝은 자신이 설계한 ‘실천적-도덕적 사고’ 과정에서 ‘메타포(은유)의 단계’를 설명하며, 리처드 니버(H. Richard Niebuhr)가 제시한 하나님에 대한 세 가지 메타포(창조자 Creator, 통치자 Governor, 구속자 Redeemer)를 언급한다. 그런데 동성애를 지지하는 이들은 주로 구속자 하나님, 즉 관용하시고 사랑으로 자신들을 품어 주시는 하나님에 대한 메타포만 강조한다는 것이다. 반면, 남자와 여자를 창조하셔서 자녀를 낳고 돌보게 하신 ‘창조자 하나님’에 대한 자연법적 개념이나, 세상을 다스리시는 ‘통치자 하나님’에 대한 개념은 무시하거나 간과함으로써 종교개혁자들이 강조해 온 창조 질서를 조직적으로 외면한다. 그러나 하나님은 우주 만물을 창조하신 창조자이시며, 남자와 여자를 만드셔서 세상을 다스리게 하셨고(창 1:27–28), 지금도 사람을 통해 우주를 통치하신다. 또한 구원자이신 예수 그리스도를 보내 죄인들을 회개케 하시고, 주 예수를 믿는 가정들이 구원을 얻도록 하신다(행 16:31).

그렇다면 구원을 받은 가족들은 하나님이 정하신 가족 제도가 더는 위협받거나 조롱받지 않도록 성경적인 자기희생에 근거한 사랑과 섬김으로 배우자, 자녀, 부모를 사랑하고 섬겨야 한다. 비록 남녀의 성격 차이가 크고 다른 점이 많다고 할지라도 부부로 언약을 맺은 이들은 서로에게서 떨어지지 말고 연합하며, 지속적인 그 연합의 형태를 유지해야 한다.

각각 자기 몸을 자기가 주장하지 말고 그리스도를 경외함으로 피차 복종해야 한다. 아내는 남편에게 복종하고, 남편은 아내를 사랑하여 그리스도께서 교회를 위해 자신을 주심같이 하여야 한다(엡5:22, 25). 부부의 관계는 그리스도와 교회의 관계와 같아서 가장 친밀하고 아낌없이 자신을 주는 관계와 같다. 남편은 더 연약한 아내를 ‘귀하게’ 여겨야 한다. 아내와의 관계는 ‘생명의 은혜를 함께 이어받을’ 영적 은혜의 동반관계이며 하나님의 유업을 함께 받을 공동의 상속자이다(벧전3:7).

부부는 서로를 거룩하게 할 수 있으며, ‘자연적 의미’에서도 거룩한 자손을 존재하게 할 수 있는 능력을 가졌다. 부부가 부모가 되었을 때는 “자녀를 노엽게하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육”해야 한다(엡6:4). 더욱이 이들이 선한 감독의 일을 사모한다면 그는 “집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야” 할 것이다(딤전3:4).

끝으로 그리스도를 따르는 제자들은 동시에 세상에서 가장 소중한 관계마저 상대적인 것으로 만들 수 있는 유일한 관계, 즉 예수 그리스도와 하나님의 나라에 대한 ‘천국의 원가족’ 개념을 언제나 염두에 두어야 한다. 그 결과 우리는 세상을 구하기 위해 오신 그리스도와 그가 가져오신 하나님의 나라와 통치를 받고 아버지의 뜻대로 행하는 사람들은 새로운 “형제, 자매, 모친”의 관계를 획득하게 되었다(마12:48-50). “예수님은 하나님의 나라에 대한 관계의 관점을 가족 연대감의 주된 표식으로 삼으셨다.”[16] 그리스도와 가족이 된 사람들은 그와 더불어 영광을 상속받을 공동의 상속자가 되었다(롬8:17). 천국의 가족이 되었다고 하여 그리스도인들이 바리새인들처럼 ‘고르반’이라 하여 스스로 부모를 섬겨야 할 임무에서 면제시켜서는 안되며(막7:8-13), 예수님과 같이 마지막까지도 그 부모에 대한 의무를 다하며(요19:25-27) 이 땅에서의 가족들을 신실하게 돌볼 수 있어야 한다.

나가면서

사회경제적 환경과 문화의 변화에 따라 가족의 연대와 형태가 급격하게 변하고 있다. 목회자가 문화의 흐름과 성도들의 생활 방식을 교회가 이해하고 따라가기가 쉽지 않다. 그럴수록 목회자는 가족에 대한 성경의 기준을 분명하게 붙들어야 한다. 모든 문화와 가족의 관계는 그리스도의 관점에서 다시 평가되어야 한다. 가족 형태의 다양한 변화에 맞추어 가족들을 섬기기 위한 교회 공동체의 적극적인 소통을 유도하고 취약한 이웃을 위한 돌봄 네트워크를 구성하고 돌봄을 실행해야 한다.

아울러 목회자와 교회는 또한 전통적 가족 제도를 근본적으로 부정하는 급격한 성 혁명에 대항하여 자연스럽고 성경적인 가족 제도를 수호해야 할 중대한 임무를 부여받았다. 하나님께서 제정하신 아름다운 가족 제도와 구성원을 보호하고 지킴으로써 부패를 방지하고, 모든 그리스도인이 장차 참여하게 될 하나님 나라의 완전한 가족을 이루기까지 지상에서도 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 신실한 가족의 언약을 지키도록 도와야 할 것이다. 목회자들의 신실한 설교, 교육, 기도의 사역은 위태로운 가족들을 지키는 핵심 무기가 될 것이다.

각주

- Don Browning, “World Modernization, Family, and the Universal Declaration of Human Rights,” at www.familypolicycenter.org.

- “가족은 자연스럽고 근본적인 사회의 집단 단위이며 사회와 국가의 보호를 받을 권리가 있다”

- 이 문장은 ‘국제 시민과 정치권리 언약’(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))에 그대로 반영되어 “가족이란 그 모든 구성원들과 특히 어린이들의 성장과 복지를 위한 사회의 근간이 되는 집단이고 자연스러운 환경”이라 주장한다.

- 말릭의 제안은 당시 소련 대표였던 Alexander E. Bogomolov의 반대에 부딪쳤다. 후자에 따르면 모든 사람들이 하나님을 믿는 것이 아니며, 다양한 형태의 가족과 결혼의 형태들이 있으므로 ‘창조주’의 표현은 삭제되어야 하며, 따라서 이 선언문은 믿는 사람과 그렇지 않은 사람 모두를 포괄하는 것이어야 한다고 주장하였다.

- 여기에 서구와 같이 법이 제정될 경우, 동성 가족이나 3인 이상이 동거하는 다자연애의 가족이 등장할 가능성도 없지 않다. 아울러 한국에서도 여성 경제활동 참여 비율이 높아지면서 독신에 대한 인식이 많이 변했다. 이제 결혼은 청년들 사이에 필수가 아닌 ‘선택사항’이 되었고, 그나마 결혼한 사람들의 높은 이혼율로 가족 형태가 많이 달라지고 있다. 한국의 결혼/이혼 건수는 70년대 연 30만/1만 건이었던 것이 2003년도에 30.5만 건/16.7만 건으로 이혼의 정점을 찍은 후, 2024년도에는 22.2만 건/9.1만 건으로 결혼과 이혼이 다소 줄어드는 형편이다. 결혼 숫자의 감소와 더불어 이혼도 감소하는 이유에 대해서는 이혼 전 상담 및 숙려기간 제도, 코로나로 부부 대화의 증가, 부동산 가격 상승으로 인한 별거 비용의 부담, 그리고 특이하게도 이혼에 대한 예능 프로그램 등의 영향도 크다. 2025년 2월 3일자 미국 Wall Street Journal에서는 한국의 이혼에 관한 예능 프로그램들이 이혼율을 줄이는데 기여하고 있다고 지적하였다. 이 프로그램을 시청하는 많은 이들이 자신의 결혼생활을 비추어보며 ‘나는 형편이 저렇게 나쁘지는 않아’라고 말하게 되는 새로운 콘텐츠에 매료되어 있다는 것이다. 달리 말하면, “우리도 저렇게 극복할 수 있다”거나 “서로를 이해하는 계기가 되었다”고 반응하기 때문이다.전반적인 이혼 감소에도 불구하고 40대 이상의 중장년층 이혼이 오히려 증가하고 있다는 점이 주목할만하다. 왜냐하면 이미 자녀를 낳아 기르는 시기의 이혼은 양육에 대한 책임 전가로 조부모가 손주를 양육하는 조손 가족의 증가를 가져오기 때문이다. 조손 가족이란 만18세 이하 손자녀와 65세 이상의 조부모로 구성된 가정을 말한다. 통계청에 따르면 2024년 조손 가족은 약 11만 8천가구이지만, 2030년에는 두 배가 넘는 27만 가구, 35년에는 32만 1천 가구에 이를 것으로 전망했다. 국내 한 부모 가구의 비율은 2020년 이래 조금씩 줄어들고 있으나 2023년을 기준으로, 총 가구 2천2백 70만 가구 가운데 1백 49만 가구가 한 부모 가구로서, 전체 가구의 6.6%를 차지하고 있다. 한부모 가구란 일반 가구 중 한 명의 부모와 미혼자녀로만 구성된 가구를 말하며, 이혼에 따른 1인 가구의 증가 추세는 지속될 전망이다. 한국 가정의 최근 동향에서 다문화가족의 증가는 두드러진다. 2015년 29만 가구였던 것이 2023년에는 41만 5천 가구로 증가하였기 때문이다. 다문화 가족이란 귀화 등의 방법으로 국적을 취득하였거나 외국인이 한국인 배우자와, 혹은 한국인이 외국인 배우자와 결혼한 가구를 말한다. 그 외에도 한국에서는 6인 이상의 비혈연 구성원들이 살고 있는 집단가구, 그리고 외국인 가구 등도 관심의 대상으로 삼고 있다.

- Rodney Clapp, Families at the Crossroads: Beyond Traditional & Modern Options (Downers Grove, IL.: InterVarsity Press, 1993), 40.

- Carl R. Trueman, 『신좌파의 성혁명과 성정치화』, 윤석인 역 (서울: 부흥과 개혁사, 2022), 24.

- 2차 글로벌 성혁명이란 1960년대 이후 반기독교적 정서를 기반한 젠더혁명으로서, 기존의 남성과 여성의 생물학적 성별과 무관한 자신이나 사회가 인식하는 성을 말한다. 이 사상의 근저에는 남성과 여성을 착취-피착취의 관계로 보고 성 해방, 성 주류화 운동을 추구한 네오막시즘이 자리하고 있다.

- Gabriele Kuby, 『글로벌 성혁명』 (서울: 밝은 생각, 20189), 20.

- 코넬대학교 Legal Information Institute. https://www.law.cornell.edu/wex/loving_v_virginia

- Don S. Browning, A Fundamental Practical Theology: descriptive and strategic proposals (Minneapolis: Fortress Press, 1991).

- http://www.familypolicycenter.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/famillyudhr.browning. pdf

- 팀 켈러, 『결혼을 말하다』 (서울: 두란노, 2011), 107. 그 언약의 관계에서는 하나님이 증인이 되신다: “이는 너와 네가 어려서 맞이한 아내 사이에 여호와께서 증인이 되시기 때문이라 그는 네 짝이요 너와 서약한 아내로되…”(말2:14).

- Ellicott’s Commentary for English Readers. https://biblehub.come/commentaries/matthew/19-6.htm.

- Don S. Browning, Religious Ethics and Pastoral Care: Theology and Pastoral Care(Philadelphia: Fortress Press, 1983), 82.

- Herbert Anderson, Don Browning, Ian S. Evison, Mary Stewart Van Leeuwen, The Family Handbook (Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1998), 287.

하재성 교수는 고려신학대학원 목회상담학 교수이며, 김포꿈꾸는교회 상담목사이다. 공군 목사로 사역하면서 한 영혼의 영적 변화에 관심을 갖게 되었다. 고려신학대학원(M.Div.)과 미국의 칼빈 신학대학원(Th. M.), 밴더빌트 대학교(Ph. D.)에서 목회상담학을 공부했다. 미국종교학회(American Academy of Religion)와 목회신학회(Society Pastoral Theology), 국제실천신학회(International Academy of Practical Theology), 한국목회상담협회와 복음주의상담학회 등에서 다수의 논문을 발표했다. 저서로 『강박적인 그리스도인』, 『우울증, 슬픔과 함께 온 하나님의 선물』, 『다시 시작하는, 엄마 수업』, 『긍휼, 예수님의 심장』, 『특별한 부르심, 특별한 아픔』 등이 있다.