1. 들어가며: ‘혁신(innovation)’이란 무엇일까?

‘혁신’이란 무엇일까? ‘개방형 혁신’, 즉 오픈 이노베이션(open innovation)이라는 개념이 UC 버클리(University of California, Berkeley) 헨리 체스브로(Henry Chesbrough) 교수의 책을 통해 널리 알려지기 시작한 뒤, 필자는 2000년대 후반 국내 모 대기업으로부터 ‘혁신(innovation)’ 전략을 제안해 달라는 요청을 받고 깊이 고민하기 시작했다.[1] 2003년 출간된 『개방형 혁신(Open Innovation)』이란 책에서, 체스브로 교수는 어떤 조직이 모든 문제를 내부에서 해결하려 하기보다는 외부의 지식, 자원, 기술을 적극적으로 받아들이고 공유하는 방식이 혁신을 위한 바람직한 전략이라고 강조한다. 이후 몇 개월 간 국내외 여러 혁신적인 조직들을 탐방하고, 전문가들과 토론하며, 보고와 발표 과정을 거쳐 혁신 전략에 대한 보고서는 완성할 수 있었지만, 보다 본질적인 질문은 여전히 남았다: “혁신이란 과연 무엇인가?

10년이 넘는 시간이 흘러, 이제는 지구 반대편에서 한국어와는 다른 어순을 가진 언어로 혁신에 대해 연구하고 강의하는 사람이 되었다. 혁신을 의미하는 영어 단어인 ‘이노베이션(innovation)’의 어원은 라틴어 innovare에서 비롯된다. 이는 in-(안에서)과 novus(새로운)가 결합된 단어로서, ‘새롭게 하다’, ‘갱신하다’는 의미를 지닌다. 한편, 이노베이션 개념은 한자 문화권에서는 ‘옛 것을 바꾸어 새롭게 한다’는 뜻의 ‘혁신(革新)’이라는 단어로 번역됐다. 이는 ‘가죽 혁(革)’과‘새로울 신(新)’이결합된 단어로서, 동물의 가죽을 벗겨내어 새롭게 하듯, 단순한 변화를 넘어 ‘기존의 것을 뛰어넘는 새로운 가치를 창출하려는 변화’를 강조한다고도 볼 수 있다.

그러나, 혁신을 크리스천 관점에서 생각해 보는 시도는 그리 많지 않은것으로 사료된다. 이에, 본 글에서는 ‘기술혁신 관점이란 무엇인지’, 특히 ‘크리스천이 갖는 기술혁신의 관점은 어떤 것일 수 있는지’, 그리고 이러한 관점에서 ‘기술혁신 시대의 미래 사회는 어떻게 바라볼 수 있을지’에 대해 생각해보고자 한다.

2. 기술혁신(technological innovation)

기술혁신에 대한 강의를 할 때, 첫 시간에는 혁신은 변화(change)와 관련된 개념이라는 점을 먼저 언급한다. 기존에 있던 것들을 더 낫게(better) 변화시키거나, 기존에 없던(different) 새로운 변화를 만들어 내는 것이야말로 혁신의 본질이다. 특히 이러한 변화가 기술(technology)과 관련이 있을 때, 우리는 이를 기술혁신이라 부른다. 즉, 기술혁신은 기술 그자체의 변화뿐만 아니라, 기술이 인간의 삶과 사회, 경제에 미치는 기술로 인한 변화를 포함하는 개념이다.

인류의 유구한 역사 속에서, 사람들은 기술혁신을 늘 경험하며 살아왔다. 농경과 목축, 증기기관과 철도, 전기와 인터넷의 도입은 모두 인간 사회를 변화시킨 기술혁신의 사례들이다. 그러나 오늘날 우리가 경험하는 기술 변화의 속도와 영향력은 과거와 크게 다르며, 이는 우리가 기술혁신의 시대에 살고있음을 실감하게 한다.

예를 들어, 디지털 기술의 발전은 우리의 개인적 행동을 바꾸어 놓았다. 인터넷과 스마트폰을 포함한 디지털 기술의 발전은 정보를 소비하는 방식뿐만 아니라, 관계 맺기와 의사소통의 패턴, 나아가 정체성과 사회적 역할을 포함한 우리의 개인적 행동을 변화시켰다.산업 차원에서는 인공지능과 자동화 기술 등이 기업의 생산과 운영 방식을 재편하고, 일자리의 성격과 기업의 핵심 역량을 새롭게 정의하고 있다. 더 나아가, 디지털 정보와 전략적 기술 중심의 새로운 경제 질서는 국가의 정책 우선순위, 국가 간의 무역구조와 외교 관계에 까지 영향을 미치며, 세상이 움직이는 방식 자체를 변화시키고 있다.

3. 크리스천이 갖는 기술혁신의 관점은 어떤 것일까?

혁신과 기술에대해 설명할 때, 필자는 먼저 경제학자 조셉 슘페터(Joseph Schumpeter,1883~1950)가 혁신을 경제 성장의 핵심 동력으로 보았다는 점을 소개하곤 한다.슘페터는 혁신을 통해 새로운 조합(new combinations)과 창의적 파괴(creative destruction)를 이루어내는 기업가적 행동이야말로 자본주의 발전의 원천이라고 보았다.[2], [3] 또한, 혁신을 바탕으로한 씽크 탱크를 설립하는데 핵심 역할을 한 크리스토퍼 프리먼(Christopher Freeman, 1921~2010) 교수는 혁신을 지속적인 경제 발전을 위한 지식과 기술의 활용 과정으로 정의하며, 혁신(innovation)은 단순한 발명(invention)과는 구별되는 실천적 개념임을 강조했다.[4]

이에 덧붙여, 필자는 혁신을 “창의적인 아이디어를 현실화 하는 과정(… the realization of creative ideas)”으로 설명 한다. 이는 혁신이 단순히 아이디어나 구상 단계, 특히 ‘창의적인(creative)’ 생각에서 멈추는 것이 아니라, 그것이 구체화되고 현실화되는 실행의 영역까지 포함한다는 점을 강조하는 것이다. 이때 아이디어에 포함되는 인간의 ‘창의성(creativity)’은 혁신을 촉발시키는 추진력을 제공한다. 창의성을 바탕으로 실행을 위한 끈기를 지닌 이들을 우리는 혁신가(innovator)라 부른다.

이때, 기술혁신을 위한 중요한 요소인 창의성(creativity), 즉 창의적인 혁신가(creative innovator)의 존재는, 우리로 하여금 크리스천이 갖는 기술혁신의 관점에 대한 실마리를 제공한다. ‘창의적(creative)’이라는 단어는‘창조(creation)’와 일견 유사해 보이지만, 이 둘은 그 의미의 결이 다르다.‘Creation(창조)’과 ‘creative(창의적)’ 두 단어는 모두 “만들다, 낳다”는 뜻을 지닌 라틴어 creare에서 유래했다. 그러나 (1)‘창조’는 어떤 것을 실제로 만들어내는 행위에 초점이 있는 반면, (2) ‘창의적’이란 무언가를 기존의 틀에서 벗어나 새롭게 상상하고 생각해내는 능력이나 특성을 가리킨다. 이렇게 창의적인 인간의 정신적 능력은 ‘창의성(creativity)’으로 번역된다.

특히 성경에서 ‘창조(creation)’라는 단어는 하나님의 행위를 나타낸다. 예를 들어, 성경의 첫권인 창세기는 다음과 같이 시작되며, 창조의 주체는 하나님 한 분임을 명확히 한다:

“태초에 하나님이 천지를 창조하시니라.” (창세기1:1)

“In the beginning God created the heavens and the earth.” (Genesis 1:1, ESV)

이어서, 성경에서는 인간을 포함한 자연과 세상의 생명을 창조된 피조물(creature)로 표현하고 있다. 즉,“움직이는 모든 생물”(every living creature that moves)” (창세기1:21; Genesis1:21, ESV)에 이어, 하나님은 “자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조”(창세기1:27) 하셨다고 기록되어있다.

본질적으로 인간은 창조된 존재(creature)라는 믿음을 지닌 사람들이 바로 크리스천이라 할 수 있을 것이다. 하나님은 존재하지 않던 것을 있게 하시는 창조주(Creator)이며, 인간을 포함한 모든 피조물(creature)은 창조의 결과로서 만들어진 존재이다. 창조주(Creator)의 형상대로 지음 받은 존재로서, 인간은 창의적(creative)일 수 있다. 창조(creation)는 오직 창조주의 영역임을 고백할때, 우리는 창조자에게 위임받은 창의성(creativity)을 통해 창의적인 아이디어(creative ideas)를 현실화(realization)할 수 있음을 믿게 된다. 이것이 크리스천이 갖는 혁신, 또는 기술혁신의 관점이라고 할 수있을 것이다.

4. 이러한 관점에서 미래 사회는 어떻게 바라볼 수 있을까?

지금까지 혁신과 기술혁신에 대해 생각해보고, 크리스천이 갖는 기술혁신의 관점은 어떤 것인지, 어떤 것이어야 할지에대한 논의를 해보았다. 이제 우리가 할 질문은, 이러한 관점에서 과연 미래 사회는 어떻게 바라볼 수 있을까하는 점이다.

기술은 종종 불확실한 미래를 통제하기 위한 수단으로 여겨지며, 그 결과 기술혁신은 미래를 통제하려는 시도로 이어지는 경우가 많다. 더 빠른 계산, 더 정확한 예측, 때론 비이성적인(irrational) 인간을 배제한 더 높은 효율성과 합리성의 추구는, 불확실성(uncertainty)과 인생의 유한함으로부터 벗어나고자 하는 인간의 본능적 욕구를 반영한다.우리는 이러한 과정에서, 과학이 모든 현상을 설명할 수 있다는 과학주의(scientism)및 기술이 모든 문제를 해결하고 다가올 미래는 수용해야 한다는 기술 결정론(technological determinism)의 함정에 빠지기도 한다. 이 같은 태도는, 인간의 지식과 능력으로 불확실성을 극복하고 미래를 완전히 예측, 통제할 수있다는 환상으로 이어진다.

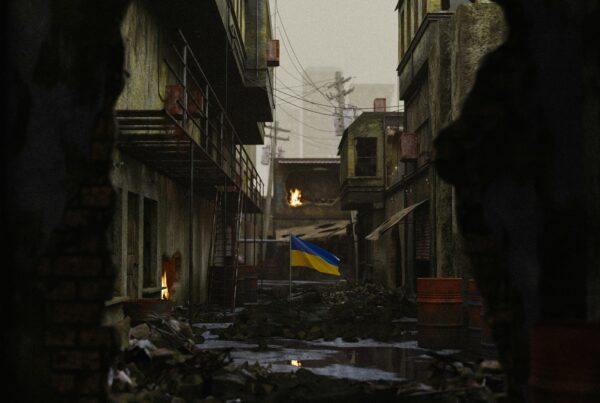

그러나 크리스천은 오직 자신의 지식과 기술을 통해 미래를 통제하려는 존재가 아니라, 창조주(Creator)이신 하나님이 이미 다스리고 계심을 신뢰하는 존재다. 2020년부터 몇년 동안 지속된 코로나19 팬데믹의 시기는 우리에게 깨달음을 주는 시간이었다. 2019년 말, 조용하나 파괴적이던 코로나 바이러스의 그림자가 세상을 덮치기 몇 달 전에 참석했던 영국의 한 교회에서, 설교자는 누구나 자신이 원하는 것을 하고, 오직 자신을 위한 거의 모든 결정을 할 수 있는 이 도시가 얼마나– 상대적으로 –살기 좋고 부족한 것이 없는 곳인지를 강조하며, 이 가운데 성도들은 어떻게 행동해야 하는지에 대한 메시지를 전하고있었다. 그러나 불과 몇달 후인 2020년 3월부터 거의 일 년동안, 영국 정부는 수차례의 봉쇄(Lockdown)를 통해 하루 30분 운동 외에 거의 모든 외출을 금지했다. 일주일치 식량을 구입하기 위해 오랜만에 나선 거리에서 바라본, 세상의 모든 기술들을 포함하여 시계 바늘 마저 멈춰버린 것 같던 종말적(apocalyptic) 풍경은 몇 년이 지난 지금까지도 잊을수 없다.

모두가 각자의 방 안에서만 지내는 삶이 몇 주 동안 지속되던 그때, 당연하게만 여겨지던 현장 모임이 금지되어 작은 스크린 너머로 이야기를 전할 수 밖에 없던 부활절 예배에서, 설교자는 인간의 힘으로는 다 알 수도, 다 이해할 수도없는 세상에 대한 고백을 했다. 인간은 과학과 기술을 통해 많은 것을 예측하고 통제력을 추구할 수 있지만, 그 모든 계획은 언제든 무너질 수 있음을 모두가 경험을 통해 함께 깨닫는 순간이었다. 이때 문득 가슴 깊이 울리는 한 문장이 있었다:

“He is in control.” (그분이 주관하신다)

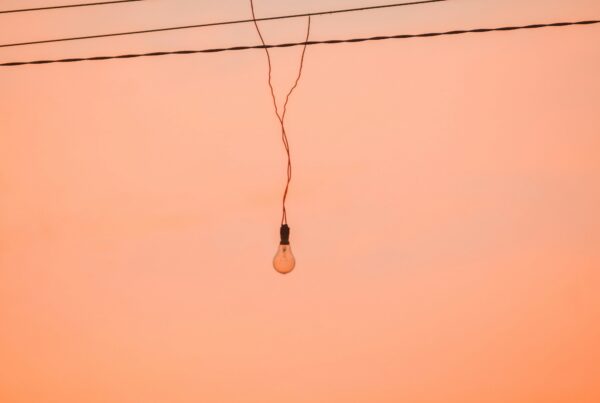

기술혁신의 시대, 집안의 가전기기 마저 AI로 강화되고, 매일같이 보도 되는 기술변화의 트렌드를 따라가는 것 조차 버거운 미래적인 세상이 이미 우리 눈앞에 다가와 있다. 이 가운데 우리는 불확실성(uncertainty)과 유한한 삶 가운데 존재하는 빈 공간을 기술혁신의 성취와 효용감으로 빈틈없이 메울 수 있다는 유혹에 빠지기 쉽다. 인간의 창의성과 노력의 산물인 기술과 기술로 인한 혁신은, 누구나 자신이 원하는 것을 스스로 할 수 있고, 자신을 위한 거의 모든 결정을 할 수 있게 해주는 절대 반지처럼 여겨질 수 있다.

그러나 지난 수년 간 우리가 경험했던 – 그리고 시간이 지나며 점점 잊혀지고 있는 – 팬데믹의 시기는, 다가올 미래를 잠시 엿볼 수 있게 해 주었다. 그리고, 앞으로도 중요한 것은 무엇일지 깨달을 수 있는 실마리를 제공했다.

변하지 않는 것은 불확실성과 유한성이라는 인간을 둘러싼 본질적 조건이었다. 기술은 모든 문제의 해답이 될 수 없었고, 우리 가슴 속의 텅 빈 공간을 완전히 채울 수도 없었다.이 시기를 온전히 버틴 사람들이 있었으니, 이들은 –서로 대면할 수 없더라도 –어떻게든 감정을 주고받으며 서로를 사랑하는 이들이었다.

4.1 포용적 혁신(incluve innovation)

기술혁신 담론은 오랫동안 경제적 성장과 효율성, 그리고 기술 그자체의 발전에 초점을 맞추어왔다. 그러나 혁신의 목적과 수혜 대상을 묻는 목소리가 점차 높아지는 가운데, 혁신을 연구하는 학자들 가운데는 ‘포용적 혁신(inclusive innovation)’의 중요성이 강조되고 있다. 포용적 혁신이란 단순히 기술 발전 자체만을 목표로 하는 것이 아니며, 그 혜택이 누구에게 돌아가는지, 그리고 기술이 사회적 불평등과 배제를 심화시키지 않는지에 대한 질문을 던진다. 기술은 빠르게 진보하지만, 결과물과 영향력이 모두에게 공평하게 작용하지는 않는다. 어떤 기술은 극소수의 이익만을 위해 개발되고, 어떤 혁신은 오히려 사회적 약자와 소외된 이들을 더 깊은 불평등 속으로 밀어 넣는다.

예를들어, 디지털 기술의 확산은 정보 접근성과 학습 기회를 크게 향상 시켰지만, 동시에 디지털 리터러시(digital literacy)의 격차는 중요한 문제로 대두 된다.[5] OECD(2023) 보고서에 따르면, 고소득 국가 내에서도 연령, 교육 수준, 지역별 차이에 따라 디지털 역량의 차이가 심화되고 있으며, 특히 고령층, 저소득층, 농어촌 거주자들은 디지털 기술의 혜택을 충분히 누리지 못하는 경우가 많다.[6] 이로인해 정부 서비스 접근성, 금융 거래, 취업 기회 등 사회적 참여의 기회 자체가 제한되며, ‘디지털 소외(digitalexclusion)’는 단순한 기술 격차를 넘어 사회적 불평등을 고착화하는 요인으로 작용할 수 있다.

크리스천은 이러한 질문 앞에서 더욱 깨어 있어야 한다. 기술혁신이 이루어지는 방향과 결실이 누구에게 돌아가는지를 묻는 비판적 시선을 유지하고, 기술이 더 나은 세상을 만드는 도구가 될 수 있도록 행동하는 주체가 되어야 한다. 즉, 기술혁신의 시대를 살아가는 크리스천은 단순히 ‘할 수있는 것’을 추구하는 존재가 아니라, ‘해야 하는 것’을 묻고 선택하는 존재여야 하는 것이다. 기술을 통한 성장과 발전 과정에서 약자와 이웃이 소외되지 않도록 돌아보는 것이야말로 기술혁신 시대의 미래 사회를 바라보는 크리스천의 시각이 되어야 할 것이다.

4.2 지속가능한 혁신(sustainable innovation)

앞서 살펴본 기술혁신 시대의 크리스천의 시각이 “누구를 위한 혁신인가”에 초점을 두었다면, 이제는 “어떤 세상을 남길 것인가”라는 질문을 함께 생각해볼 필요가 있다. 기술혁신은 종종 생존(survival)과 성장(growth)을 위한 경제적 이익의 극대화를 목표로 삼는다. 그러나 이러한 혁신이 지속가능한 발전(sustainable development)과 반드시 일치하는 것은 아니다. 오히려 무분별한 기술 발전은 자원의 고갈, 환경 파괴, 사회적 불평등과 같은 문제를 심화시키며, 우리의 자녀 세대의 삶을 위협할 수 있다. 그렇기에 오늘 날의 혁신 담론은 점점 더 ‘지속가능성(sustainability)’이라는 가치를 중심에 두며, 혁신이 단순한 성장의 도구를 넘어, 지구와 인류의 미래를 책임지는 도구가 되어야한다는 요구가 높아지고 있다.

이러한 지속가능성에 대한 문제의식은 국제사회에서도 공통된 관심사로 부각되었으며, 그 결과로 UN은 2015년‘지속가능 발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)’를 채택하여 2030년까지 달성해야할 17개의 목표를 제시했다.[7] 이 목표들은 빈곤퇴치, 기아 종식, 양질의 교육, 기후 변화 대응 등 인류와 지구의 지속 가능한 미래를 위한 포괄적인 비전을 담고 있다.이러한 SDGs는 대학에서도 중요한 기준으로 작용하며, 관련 교과 과정의 개설뿐만 아니라 기존 수업의 강의 내용과 학습 목표를 검토하고이를 교육 과정에 반영하는 과정에서 중요한 역할을 하고 있다.

크리스천 역시 이에 대한 책임있는 행동을 해야 한다. ‘지속가능한 혁신(sustainable innovation)’은 지속가능성(sustainability)을 고려한 혁신으로서, 단순히 더 많은 것을 창출하는 것이 아니라, 더 나은 것을 남기고, 다음 세대와의 연대를 기억하며, 창조 질서를 보존하려는 노력이어야 한다. 기술혁신이 우리 삶을 더 편리하게 만들고, 문제를 해결하는 강력한 수단이 될 수 있다는 가능성을 긍정하되, 기술의 발전과 활용이 미래 세대의 자원과 환경을 착취하거나 파괴하는 방식으로 사용되지 않도록 하는 책임 또한 잊지 말아야 한다. “모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요” (고린도전서10:23)라는 성경의 말씀처럼, 크리스천은 혁신의 방향과 내용이 단순히 가능한것(possible)을 넘어 바람직한 것(preferable)인지, 그리고 지속가능한 선을 지향하는 것인지를 끊임없이 물으며,책임 있는 창의성의 실행자로 살아가야 한다.

5. 맺으며

우리에게 필요한 것은, 기술의 한계 앞에서 겸허히 멈추고, 기술을 주어진 도구로 받아들이되, 진정한 신뢰의 근거를 오직 그분께 둘 수 있는 믿음이다. 크리스천은 미래를 통제하려는 존재가 아니라, 하나님이 이미 다스리고 계심을 신뢰하는 존재다. 창조주(Creator) 하나님 앞에서 자신이 피조물(creature)임을 고백하고, 그분의 주권 아래 있음을 신뢰하는 태도야말로, 기술혁신의 시대를 살아가는 크리스천이 붙잡아야 할 믿음의 고백일 것이다. 또한, 크리스천에게 있어 혁신(innovation)은 창조주(Creator)로부터 위임받은 창의성(creativity)의 실행이자, 피조물(creature)로서의 책임있는 응답(response)이라고 할 수 있다. 필자는 이 글을, 팬데믹의 시기 몇달 동안 영국 바닷가 마을의 작은 방에서 홀로 지내며, 몇 주에 한문장씩 정리할 수 있었던 생각(혹은 기도문)으로 마무리 하고자 한다:

“God, You are the Creator.”

“I am a dependent creature, created to establish a proper relationship with the Creator.”

“He is in control.”

각주

- Chesbrough, H. (2003) Open Innovation:The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, HarvardBusiness School Press.

- Schumpeter, J. A. (1934) The Theory ofEconomic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, andthe Business Cycle,Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (Originalwork published 1912)

- Schumpeter, J. A.(1975) Capitalism, Socialism and Democracy, New York, NY: Harper.(Original work published 1942)

- Freeman, C. andSoete, L. (1997) The Economics of Industrial Innovation, 3rd ed., Taylor& Francis.

- 디지털 리터러시란 디지털 기술과 도구를 이해하고, 이를 활용해 정보를 탐색하고 비판적으로 해석하며 효과적으로 소통할 수 있는 능력을 말한다.

- Gottschalk, F. and C. Weise (2023),“Digital equity and inclusion in education: An overview of practice and policyin OECD countries”, OECD EducationWorking Papers, No. 299, Paris: OECD Publishing.

- United Nations General Assembly (2015). Transforming our world: the 2030Agenda for Sustainable Development(A/RES/70/1). Available from: https://sdgs.un.org/2030agenda[Accessed 31 May 2025].

한국기독교윤리연구원의 연구위원인 장영하 교수는 서울대학교에서 기계공학으로 학사와 석사 학위를 취득한 후, 삼성SDS에서 기술전략 및 혁신전략 업무를 담당했다. 이후 영국 University of Sussex의 과학기술정책연구소(Science Policy Research Unit; SPRU)에서 기술혁신경영으로 석사와 Ph.D. 학위를 받았다. 현재 같은 대학에서 기술혁신경영 교수로 재직 중이며, 기술경영 및 과학기술정책을 가르치고 연구하고 있다.